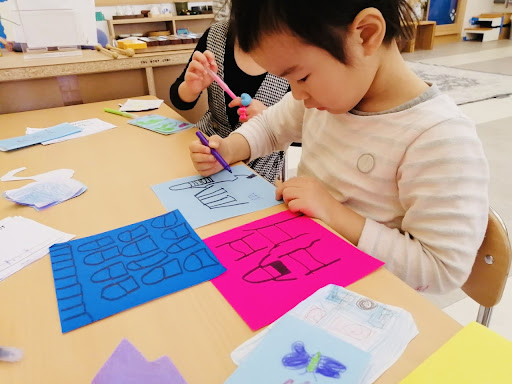

モンテッソーリの教室では、様々な画材を使って手先を動かす時間がたくさんあります。間接的に手先を動かす機会が多くあることで、手の筋力や筋肉を調整する力が養われ、子どもたちの「真の創造性」を高めていきます。

「真の創造性」とは、大人の考えや指示に左右されることなく、純粋に子ども自身の心から生まれる創造性のことです。私たちの教室のなかで見られる真の創造的な瞬間とは、子どもたちが絵や絵画、工作に集中している時間です。通常は黙って集中しているいますが、時には独りで歌ったり、友達とおしゃべりしながら作業をしていることもあります。

子どもたちは、内面的な満足度が高いため、大人の助けを求めることはほとんどなく、描いた絵を大人に見せることすらないこともあります。

子どもたちが「真の創造性」を発揮しているとき、私たちはその妨げをしないように努めています。この時間こそ、子どもたちの創造性と自信が開花する時間なのですから。

では、モンテッソーリの教室で’真の創造性’を育むにはどうしたらいいのでしょうか?

子どもがインスピレーションを得られるような実体験を重視する。

アーティストが創造力を刺激するために「インスピレーションウォーク」をするように、子どもたちも作品のベースとなるリアルな体験が必要です。

例えば、みんなで公園を散歩し、見つけた木の葉の形や虫について話すだけでも、作品にインスピレーションを与えることができるのです。

また、スクールの周辺で路面電車や電車、バス、タクシーなどの乗り物を見ながら歩いた後、スクールに戻ってから詳細な乗り物の絵を描くこともあります。

もちろん、スクールの外での子どもの生活体験も、芸術的な感覚を刺激することがあります。スーパーに買い物に行き、家族と一緒に夕食を作ったことがきっかけで、翌日スクールで料理の絵を描くこともあります。

5歳以下の子どもにとっては、現実の世界を理解することで、内面的な創造性が開花するのです。

あらゆる画材の使い方は紹介するけれども、具体的に何を作ればいいのかは伝えない。

モンテッソーリの教室では、水彩絵の具や粘土、クレヨンなどの画材を紹介するとき、紙や道具の置き方を示したり、ページに簡単な印をつけたり、粘土で簡単な形を成形して見せる見せたりして使い方だけ伝えます。

華やかなデザインのデモンストレーションをしないのは、子どもたちがその材料でできることはそれだけだと考えてしまうからです。ただ大人の真似をさせるようなことはしません。自分なりのデザインに仕上げてほしいのです。

一度使った道具は、いつでも手に取れるように置いておき、いざというときに大人の手を借りずとも、創作意欲を満たせるようにしています。

私たちの教室では、お絵かきや折り紙ができる紙や、牛乳パックや卵パックなどのリサイクル素材も用意し、子どもたちが自分で作りたい作品を作れるようにしています。それらを使って子どもたちが作り上げた作品には、いつも驚かされます。

特別な工作をする場合は、棚に並べて見せて、子どもたち自身が作るのか、作らないのかを選べるようにしています。できるだけ子どもたちが自由な発想で工作をし、自分の創造力を発揮できるように工夫しています。

手をコントロールしたり、コーディネートする機会を設けること

0歳から6歳までの乳幼児期の子どもにとって、頭の中にあるアイデアを実際に作りたいのに、物理的に作れないことほどもどかしいことはないでしょう。

これはだいたい、知力はあるのに、手のコーディネーションやコントロール力が不十分であることが原因です。では、どうすればいいのでしょうか。

直接的に手の使い方の訓練をしなくても、間接的に手を動かす機会を多く与えることで、創造力を高めることができるのです。

手の筋力とコーディネーション力を高めるために、家庭でできることをいくつか紹介します。(実際に3-6歳のモンテッソーリ教室でのレッスンで行っています!)

- スポンジの水を絞り出し、そのスポンジで掃除をする

- 布の水を絞る

- ピッチャーからグラスに水を注ぐ

- 洗濯板で小さな衣服をゴシゴシ洗う

- 植物への水やり

- 縫製

- つまみのあるパズル(パズルマップなど)に取り組み、はめ込みの練習をする。

- 千枚通しで紙をパンチする

- 粘土で造形する

- カラータブレット(色合わせや美的感覚・色彩感覚を養うため)

作品よりもプロセスを重視する

モンテッソーリの教室では、子どもの創作プロセス、そして自分の作品に誇りをもつことを重視しています。子どもの作品についてガイドがコメントをするときは、次のような言葉を使っています。

- 「わぁ、一生懸命描いたんだね!」

- 「何色も使って描いてるのがいいね。」

- 「最近、電車をたくさん描いているみたいだけど、どんな電車が好きなの?」

- 「デザインがとても面白いね、何を作ったか教えてくれる?」

- 「この人の表情がよくわかる絵だね。」

ガイドのコメントに、決まりはなく自由です。子どもが使った技法について具体的にコメントしたり(ただし、それが「良い」か「悪い」かは言わない)、子どもがどれだけ頑張ったかを褒めたり、子どもが自分のアートについてどう思うかを質問したりしています。

創造性を育みたいのであれば、結果よりもそのプロセスを重視すべきです。子どもたちのアート探究のなかで、作品を壁に飾ることもあれば、子ども自身が作品をゴミ箱に捨てようとすることもあります。例えば、粘土で何かを作っても、完成したらすぐに潰して別のものを作ろうとすることはよくあります。

私たちの教室では、大人から認められるためではなく、子ども自身のために、そして自分自身の満足のために創作することを大切にしています。パフォーマンス的な作品づくりを目標にはせず、創作が原動力となるように、また、子どもたちのモチベーションと自己肯定感を高められるように努めています。